2012年李松坚书法作品展

李松坚暇时研习书艺,经年不辍,于笔墨形态、乃至心性意趣的体悟,皆渐入佳境。其宗学王羲之,后摹董其昌,书风潇洒而稳健,神韵宛转流美、风度翩翩。其笃信“书为心画”的奥义,尝言“文墨有真趣”,遂以书“自娱”,在一种旷达和自适的心绪中纵情书写。

李松坚的习书之道,溯自久远的帖学传统,即笔势婉转流畅,以动为用,典雅妍丽的书风。李松坚的行草书,并未至恣肆狂放的变幻不经之态,而是循于法度又尽显豪放,在于其生性旷达豪爽而又不乏内敛细腻的个人品性。其书作,可谓于规矩之内求得自由舒展的灵性,有俊逸飘洒的神采。然而,李松坚在书法创作中,似乎难掩自己内心之中那份喷薄而出的“精神气”,从册页到巨幅书卷,皆展露出一种气势雄浑、骨力洞达、连绵飞动的形态感,其书风大致可以归为以下几点:

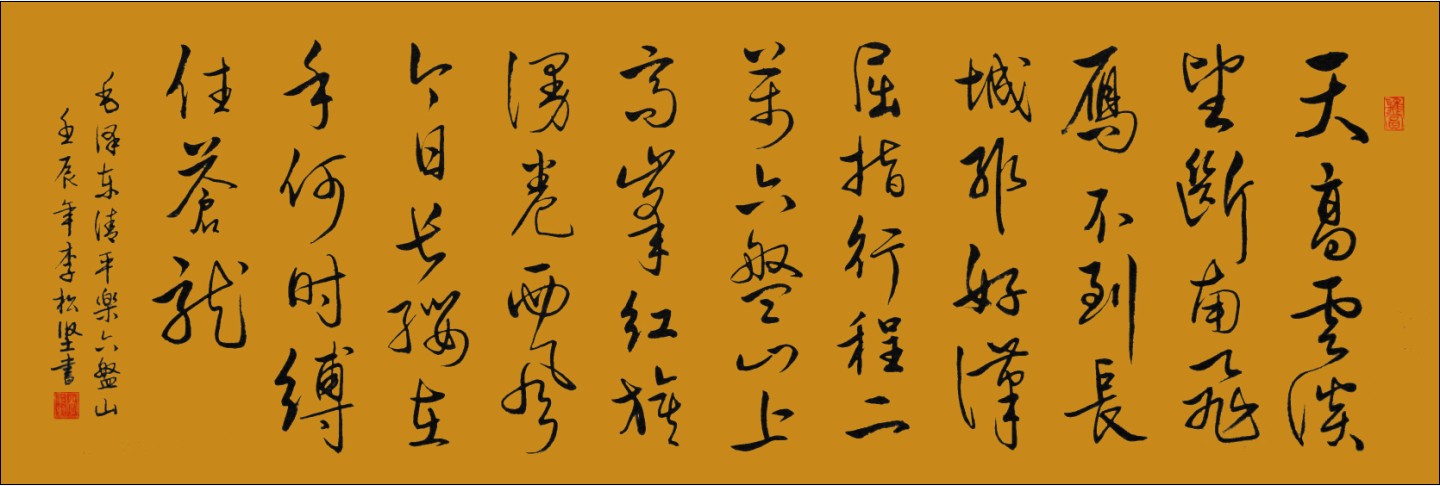

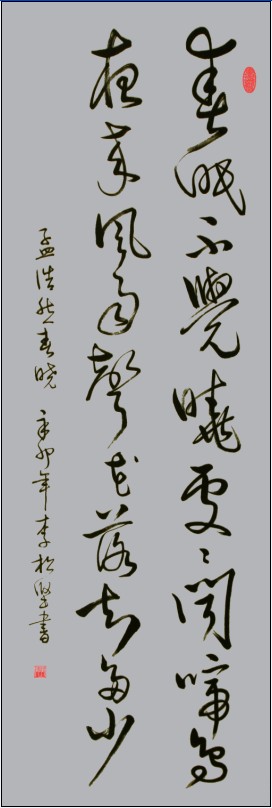

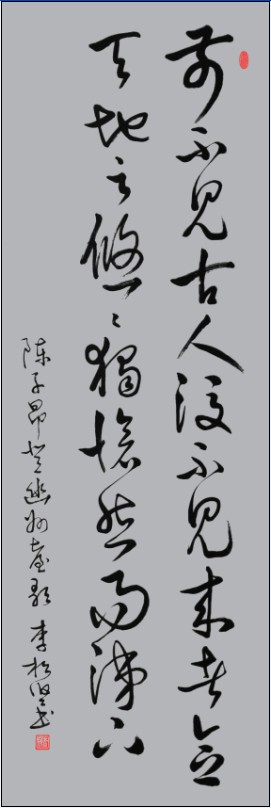

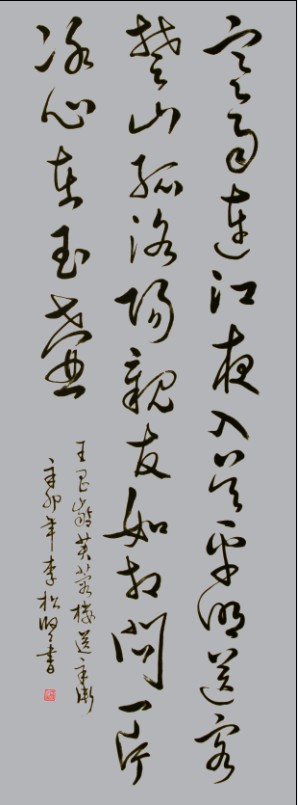

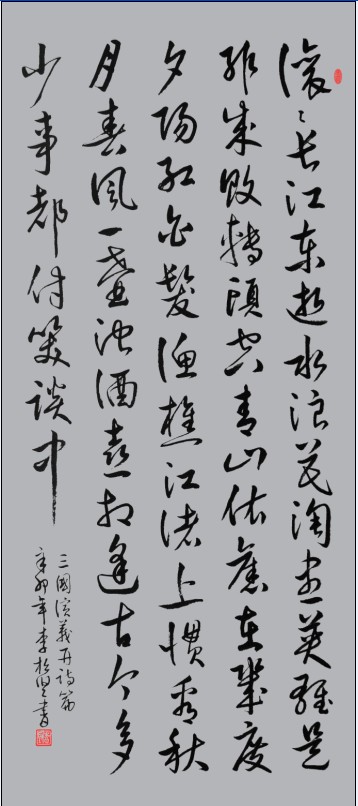

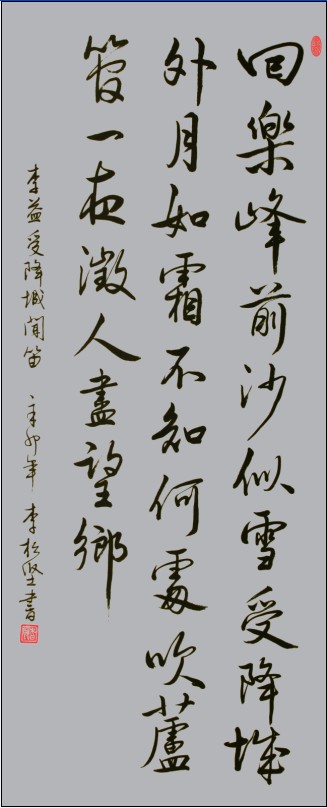

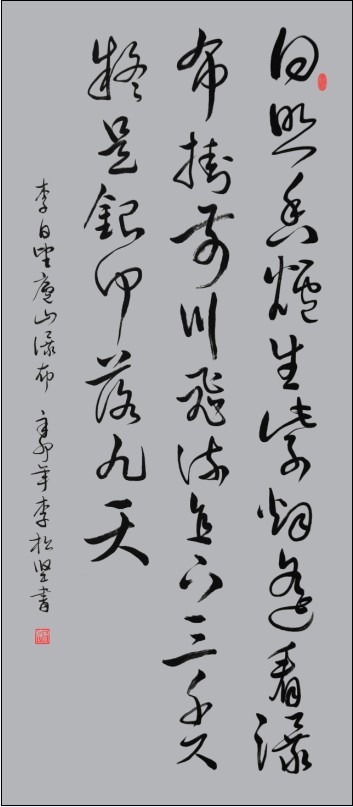

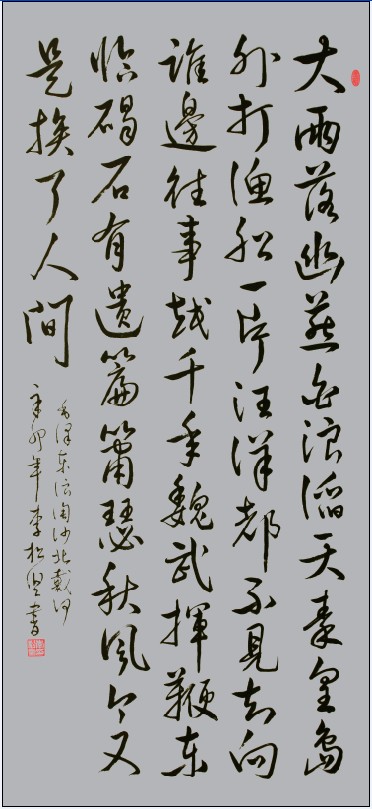

第一,笔势突出,笔随气运。李松坚行笔时运转手腕干净利落,无丝毫犹豫之色。诸如行草书作《寻隐者不遇》,落笔坚决,前两行书写着力相对较粗重,而后面数行速度加快,节奏感亦加强,行笔伴随着手感所形成的气势而跌宕起伏。“松”、“在”、“不”等字提笔换锋,点画都绷得很紧,尤见神气。可见李松坚用笔淋漓痛快,且又能收放自如。大量空中用笔所形成的点画之间的回环照应,是其笔势的主要特点。再如行草书作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,每字用笔果断,落笔处如刀砍斧劈,行笔如秋风扫落叶,游丝瞻前顾后、承上启下。收笔处或潇洒出锋,或戛然而止、雷霆万钧。章法所表现出的连绵贯通是其雄强气势的另一特征。

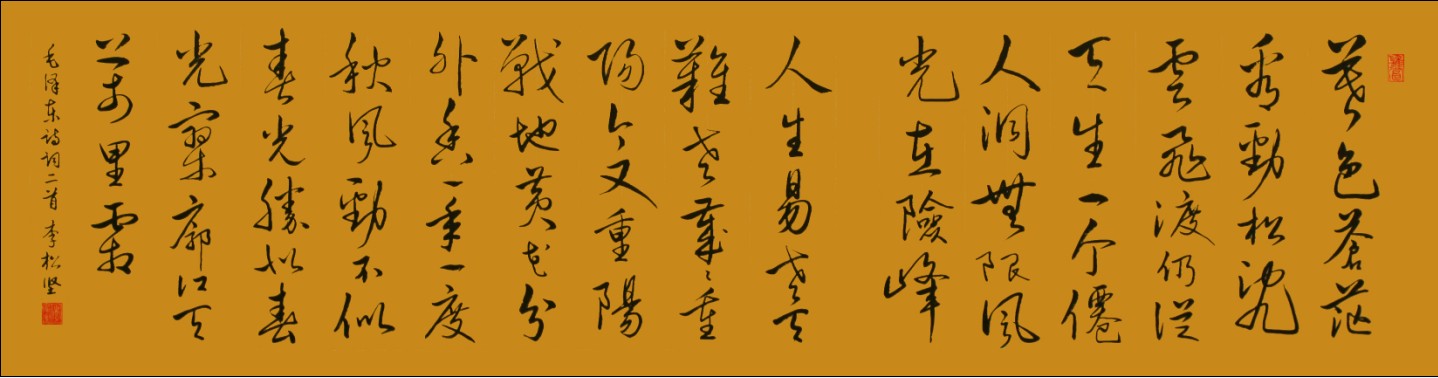

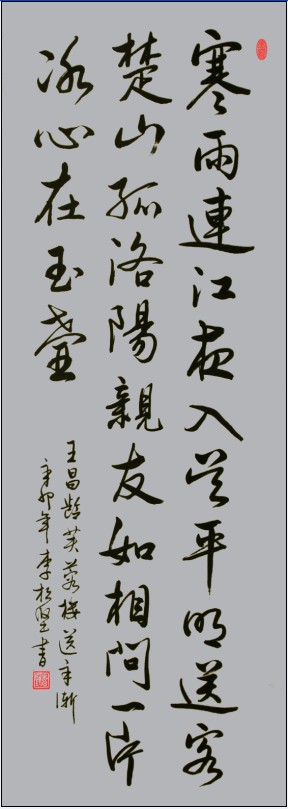

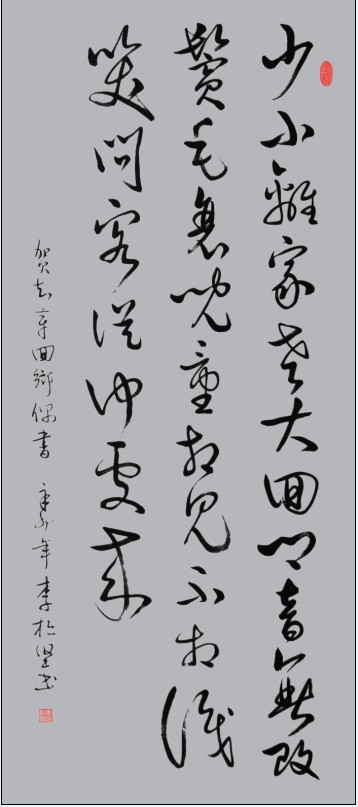

第二,虚实结合,笔力的厚实与轻巧相协调。由于李松坚暗中汲取了颜真卿、黄庭坚等人书风的某些影响,所以他的用笔呈现出厚实稳健的特征,笔画的宽度、重量感都比较突出,按多提少,笔道都比较粗重,字形稳健。李松坚在纨扇册页上所作的行书体单字书法,诸如《春》、《夏》、《秋》、《冬》,笔格遒劲。同时所作行草书作《望庐山瀑布》,则大量使用“提”,凸显了用笔的轻松,点画也比较轻巧,显得灵活多变。这种因提按带来的虚实关系充分体现于单字的轻重变化中。我们可以看到,李松坚书作墨色较为浓重,粗笔(按)与细笔(提)既形成强烈的反差,又非常和谐地组织在一起。此外,用笔的断与连也构成虚实关系,不仅字内笔画有连接,字间也由引带般的气息连为一体,形成了不同的节奏,使审美内蕴得以丰富。

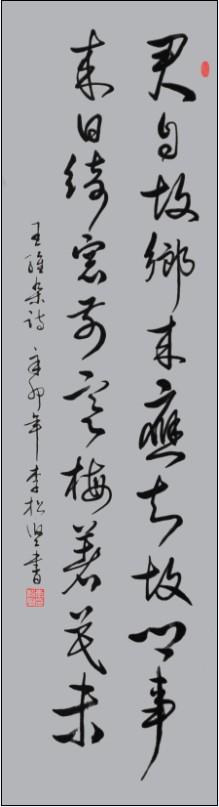

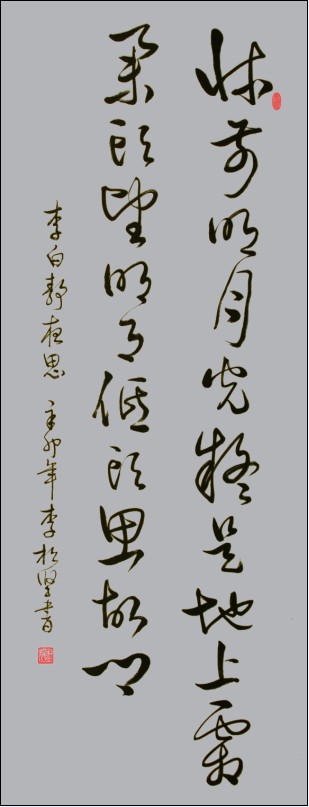

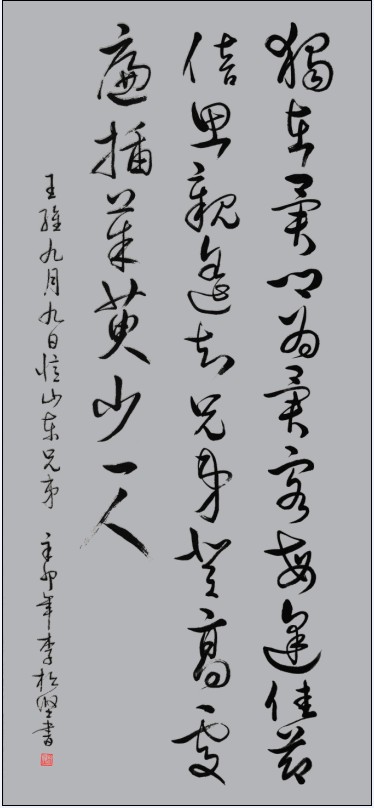

第三,巧用翻笔、折笔。翻笔是用笔中转换笔向的一个主要方法,如竖画收笔与横画的连接,就是翻动手腕,带动笔锋在笔画转换和衔接处翻转,形成了一个字内部点画的丰富变化。在行草书作《春晓》中,“晓”、“处”字翻笔迅猛而稳妥,足见功夫。孙过庭《书谱》曾称,“草以使转为形质,点画为情性”,为了取得流畅的效果,书写行草时往往将楷书的方折改为圆转。李松坚在使用圆转笔的同时,亦使用了相当数量的方折笔,增强了书体的厚重感和节奏感。

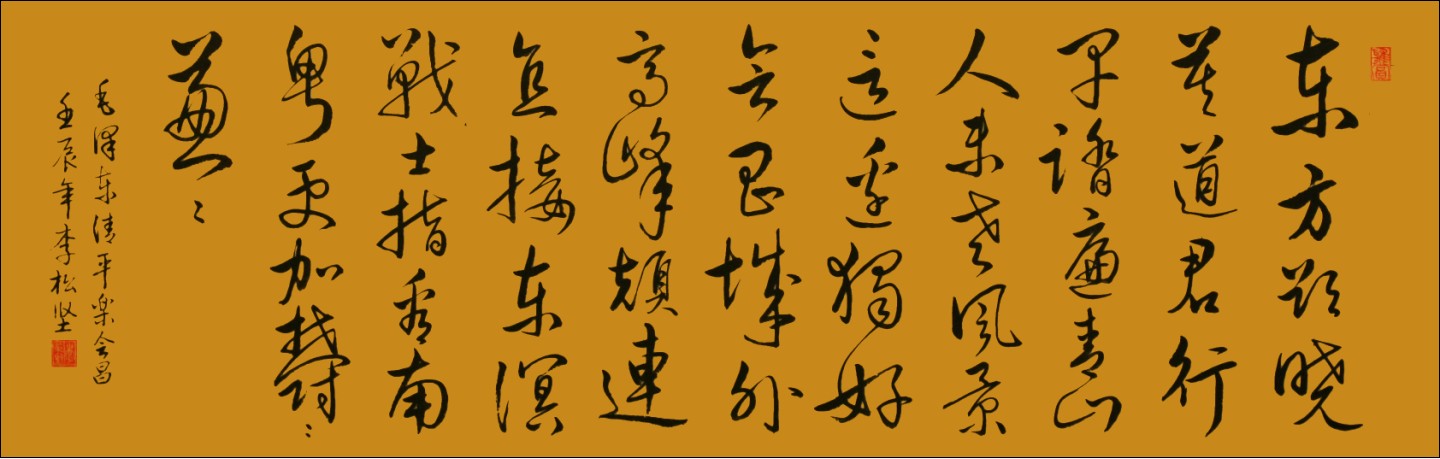

第四,书写状态旷达奇崛。从李松坚跳荡不羁的用笔,可以充分感受到其激越的情感。在行草书卷《沁园春·雪》中,李松坚先用沉稳、雄健的浓墨下笔,随着书写者个人意气的率性流露,情绪渐渐变得轻松活泼。这种变化,非常真实地记录了书家的书写状态,行笔因情而使、依势而生。在书卷的后半段,字的结体愈见汪洋恣肆,以侧笔出锋,因“露”而生势,振迅飞动,如龙跳天门。卷尾处更是气势磅礡,笔在纸上有近乎夸张的跳跃之感,流畅中融入了生涩坚韧的笔意,似乎有种相反的力量在阻挡笔的运行,在抗拒阻力的过程中产生出雷霆万钧的快意。我们可以这样理解,涩与韧的笔意既源于李松坚对毛笔的驾驭,同样源于他内心世界的品性。

研究者若想在李松坚的作品中发现简率粗疏之处并非难事,也不乏有批评家指出其用笔过于精熟,然这并不足以损害其大胆尝试的声名和荣耀。董其昌在《画禅室随笔》中尝言:“画与字各有门庭,字可生,画不可不熟,字须熟后生,画须熟外熟。”李松坚在书法创作的道路上孜孜以求,丝毫不敢倦怠,这是一个反复琢磨和体味的过程。毋庸置疑的是,中国书学传统自身的理论体系,要求后学者必须遵从一定的审美范式,即在情感与形式之间建构一种完美的阐释关系。李松坚以书道养心修行,对于他而言,寄身于翰墨,也就有着超越生命的非凡的意义。

当前位置:

当前位置: